L’âme de la gastronomie québécoise ne se trouve pas dans les plats clichés, mais dans la relation directe et consciente que l’on tisse avec les producteurs du terroir.

- L’authenticité se mesure à la traçabilité des produits (appellations, noms de fermes) et non à la popularité d’un restaurant.

- Soutenir l’économie locale est plus efficace via les circuits ultra-courts comme les paniers fermiers (ASC) et les marchés publics, qui réinjectent jusqu’à 90 % des revenus localement.

Recommandation : Devenez l’artisan de votre propre expérience gourmande en planifiant des circuits agrotouristiques thématiques pour rencontrer les producteurs et comprendre leur savoir-faire.

Pour l’épicurien québécois, la quête du goût authentique est une seconde nature. Nous connaissons nos classiques, la tourtière de notre grand-mère, le jambon à l’érable du temps des sucres. Pourtant, une frustration persiste. Entre la poutine servie aux touristes et les étals standardisés des grandes surfaces, comment s’immerger réellement dans la richesse de nos terroirs ? Comment savoir si l’on goûte à un produit d’exception ou à une simple caricature ? On nous parle souvent de visiter les marchés publics ou de suivre les routes gourmandes balisées, des conseils valables, mais qui restent en surface.

Ces approches traditionnelles occultent une vérité fondamentale : la véritable valeur de notre patrimoine gastronomique ne réside pas seulement dans l’assiette, mais dans la chaîne de valeur qui la précède. Elle se niche dans le savoir-faire d’un éleveur de Charlevoix, la passion d’un cidriculteur des Cantons-de-l’Est ou la résilience d’un maraîcher qui nous nourrit même en hiver. Et si la clé pour vivre une expérience gastronomique profonde et véritablement québécoise n’était pas de consommer, mais de connecter ? De passer du statut de client passif à celui d’acteur engagé et éclairé de notre souveraineté alimentaire.

Cet article n’est pas un énième répertoire de plats à essayer. C’est une feuille de route stratégique pour l’amateur de bonne chère qui souhaite aller plus loin. Nous allons décoder ce qui fait l’unicité d’un produit de terroir, vous donner les outils pour créer vos propres circuits de découverte, vous aider à choisir où dépenser votre argent pour un impact maximal et, enfin, vous montrer comment transformer chaque achat en un acte de soutien concret à nos artisans, toute l’année.

Pour vous guider à travers cette exploration gourmande et engagée, cet article est structuré pour répondre à vos questions les plus pointues. Vous y découvrirez les secrets de nos produits phares, les stratégies pour organiser vos escapades et les meilleures façons de soutenir nos artisans au quotidien.

Sommaire : Le guide ultime de la gastronomie de terroir au Québec

- Pourquoi l’agneau de Charlevoix et le cidre de glace sont des produits de terroir uniques au monde ?

- Comment créer votre circuit agro-touristique dans les Cantons-de-l’Est ou Charlevoix ?

- Restaurant étoilé ou table champêtre : où vivre l’authenticité gastronomique québécoise ?

- L’erreur des touristes qui consomment une gastronomie québécoise caricaturale et dénaturée

- Comment acheter directement auprès des producteurs québécois toute l’année ?

- Comment découvrir les trésors des commerces ethniques de votre quartier québécois ?

- Épicerie conventionnelle, bio ou paniers de fermiers : où acheter au Québec ?

- Comment créer une expérience touristique profitable au Québec en évitant les pièges

Pourquoi l’agneau de Charlevoix et le cidre de glace sont des produits de terroir uniques au monde ?

L’unicité d’un produit de terroir ne tient pas à sa popularité, mais à un lien indéfectible et non reproductible entre un lieu, un climat et un savoir-faire humain. L’agneau de Charlevoix en est l’exemple parfait. Il ne s’agit pas simplement d’un agneau élevé au Québec ; c’est le fruit d’un cahier des charges strict qui lui a valu de devenir, depuis sa reconnaissance historique en 2009, la première Indication Géographique Protégée (IGP) en viande hors d’Europe. Cette appellation garantit une qualité et une authenticité impossibles à imiter.

Le secret réside dans les détails. Pour obtenir la certification, l’agneau doit être élevé sur un territoire délimité de 6000 km², nourri principalement d’orge et d’avoine cultivées localement, à l’exclusion du maïs. Les carcasses doivent peser entre 15 et 20 kg et présenter moins de 12 mm de gras dorsal, assurant une viande exceptionnellement tendre et persillée. De même, le cidre de glace, inventé au Québec par Christian Barthomeuf, tire son unicité du processus de cryoconcentration, où les pommes sont laissées à geler sur l’arbre ou pressées et leur jus laissé à geler dehors. Ce procédé, impossible sous des climats plus doux, concentre les sucres et les arômes pour créer un nectar liquoreux incomparable.

Comprendre ces spécificités, c’est détenir la première clé pour apprécier la gastronomie locale. Ce n’est pas juste un “agneau”, c’est un Agneau de Charlevoix IGP. Ce n’est pas un simple “cidre sucré”, c’est un cidre de glace élaboré selon une méthode purement québécoise. Rechercher ces appellations et comprendre leur histoire, c’est le premier pas pour passer de consommateur à connaisseur.

Cette traçabilité narrative est ce qui donne sa véritable saveur à un produit, une saveur qui va bien au-delà du simple goût.

Comment créer votre circuit agro-touristique dans les Cantons-de-l’Est ou Charlevoix ?

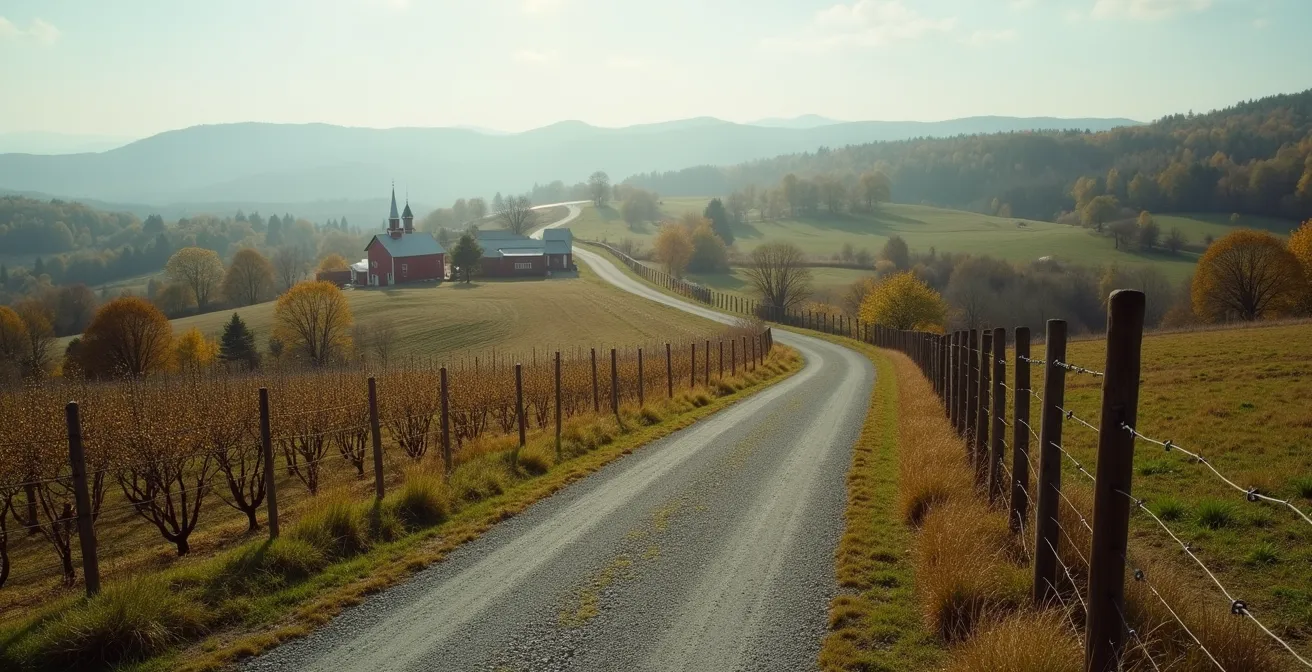

S’immerger dans le terroir québécois demande une approche proactive. Plutôt que de suivre passivement des routes balisées, l’épicurien averti devient le curateur de sa propre aventure gourmande. Organiser son circuit agrotouristique, c’est transformer une simple escapade en une véritable quête de sens et de saveurs. Les régions comme Charlevoix ou les Cantons-de-l’Est, avec leur densité de producteurs artisanaux, sont des terrains de jeu idéaux pour cet exercice.